神を信じなさい(マルコ11:22-33) 20250601

- abba 杵築教会

- 2025年6月1日

- 読了時間: 10分

更新日:2025年12月11日

本稿は、日本基督教団杵築教会における2025年6月1日復活節第7主日礼拝の説教要旨です。

杵築教会伝道師 金森一雄

(聖書)

エレミヤ書23章25-40節(旧約1221頁)

マルコによる福音書11章22-33節(新約84頁)

1.神を信じなさい

マルコによる福音書の11章20節からは、主イエスのエルサレム入城後三日目となります。主イエスが前日呪われたいちじくの木が枯れていることをペテロが告げています。すると22節でイエスが、「神を信じなさい」と言って語り始めています。「神を信じなさい」と訳された言葉を聖書原典で調べてみますと、「神の信仰を持ちなさい」とか、「神との信頼関係を持ちなさい」と直訳されます。そして、23節で、主イエスが二つのことを言っています。一つ目は、23節の山を動かすほどの信仰についてです。「だれでもこの山に向かい、『立ち上がって、海に飛び込め』」と言い、「少しも疑わず、自分の言うとおりになると信じるならば、そのとおりになる」と言われています。二つ目は、25節で、「また、立って祈るとき、だれかに対して何か恨みに思うことがあれば、赦してあげなさい」と言っています。その後に十字架の記号があって26節が書かれていませんが、98頁の巻末に、「もし赦さないならば、あなたがたの天の父も、あなたがたの過ちをお赦しにならない。」と書かれています。

(1)山を動かすほどの信仰

実際には、主イエスが「山」を立ち上がらせて海に飛ばせるような奇跡をなさったことはありませんし、弟子たちもそんなすごいことをして人々に神の国を伝えたわけでもありません。わたしたちも、そんなことは起こるはずがない、と思っているようなところがあります。しかしその言葉で全世界を創造された神にとって、一言で「山」を動かすことなどは、何も難しくはないでしょう。

主イエスはここで、「少しも疑わず、自分の言うとおりになると信じるならば」と言っています。「少しも疑わず」とは、「心がふたつに分かれる」という意味があります。それは、わたしたちには、肉的な思いと聖霊に導かれた思いの二つの心があって、その間を行ったり来たりするような不安定な状態を指しています。主イエスは、疑いを抱くと心が二つに割れてしまうわたしたちの姿に対して警告してくださっているのです。

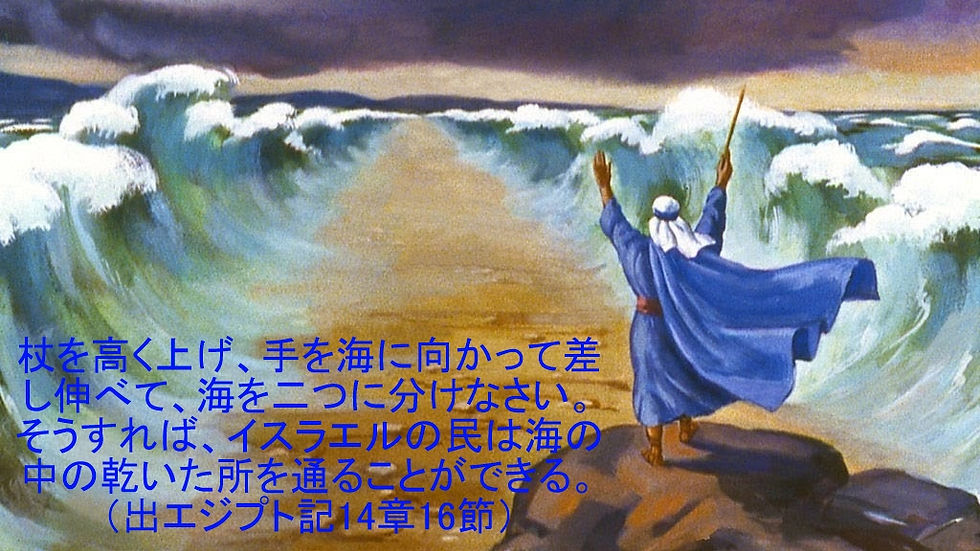

旧約聖書出エジプト記14章21節で、モーセが手を挙げて海の水を右と左に壁のように分けることができたのは、主の命じられたとおりにモーセがしたからです。もし、キリスト者が、一方で大胆なことを祈っていながら、そんなことは起こるはずはないと考えれば、山が自分の前に立ちはだかるのです。

山を動かすのは、わたしたちの信仰以前の問題で神の領域の問題です。現実の世界でわたしたちの前に「山」は依然として存在していることは、きちんと認めなければなりません。その上で、私たちはどうするのでしょうか。山など動かない、そう思ってあきらめるのでしょうか。山を自分で動かそうとするのでしょうか。

そうではなくて、自分にとっての最も大きな山はすでに動いたという前提で臨むのでしょうか。何を前提として、わたしたちの祈りの心を整えていくことができるのかが、わたしたちに問われていることなのです。

(2)赦してあげなさい

そして25節では、「また、立って祈るとき、だれかに対して何か恨みに思うことがあれば、赦してあげなさい。そうすれば、あなたがたの天の父も、あなたがたの過ちを赦してくだる。」と、主イエスが仰っています。

二千年前の当時の人たちのきちんとした祈りの姿勢は、立ち上がって、両手を天に向けて、目を開けて祈る、という姿勢でした。現代のわたしたちは、立ち上がって、主の祈りを祈ります。このように立って祈っているのは、実はこの聖書箇所にも基づいていることになるのです。わたしたちは礼拝の姿勢の中で立って主の祈りを祈ることを実践しているのです。

主の祈りでは、「われらに罪を犯す者をわれらがゆるすごとく、われらの罪をもゆるしたまえ」と罪の赦しが祈られています。わたしたちは主の祈りをしていますが、それでも人の罪を赦せないと言うのであれば、日常生活の中で罪を赦すことなどできないでしょう。もし、わたしたちが罪という山を抱えたままならば、21節のいちじくの木のように根元から枯れてしまうことになります。

実は、赦せないということは、わたしたち人間の心の奥にしぶとく存在する山のようなものなのです。ですから、主イエスは、赦さない者ではなく赦す者になりなさい、とわたしたちに仰っているのです。ここに神の真剣な愛があることを知るのです。

主イエスは、罪という山を背負って、自らが海に飛び込むように十字架の死の中に飛び込んでくださったのです。ですから、わたしたちの最も大きな山はすでに動いているのです。わたしたちにとって、どうにもならない山は、すでに動いてなくなったのです。ですから、すでに主イエスが山を動かしてくださっているという前提で、わたしたちは祈っているのです。だとすれば、今なお残されている山は、何か意味があると思うひつようがあります。がむしゃらな特攻隊で山と対峙するのではなく、慎重に対応する必要があるのです。

25節の後半で、主イエスは、赦し、赦されることを語っています。神からの罪の赦しを得たいと願うのであれば、真心の伴わないいけにえをささげることより、隣人との和解を目指すべきだと、主イエスは言われたのです。

当時のユダヤ人たちにとって、神殿でのいけにえの最大の目的は、「罪の赦し」にありました。互いの憎しみを正当化し、人を呪うようなことをしながら、一方では、神に高価ないけにえをささげて神の好意を勝ち取ろうとしていた、矛盾の中にいました。神との和解と隣人との和解は、切り離せない関係にありましたが、主イエスは、いけにえを必要としない画期的な教えを語ったのです。

2.何の権威によって

27節からは、主イエスと、エルサレム神殿の祭司長や律法学者、長老たちなどユダヤ人の宗教指導者たちとのいくつかの論争ないし対立が語られています。これらの論争を通して、ユダヤ人の指導者たちと主イエスとの対立点が明確にされて、主イエスが十字架につけられる理由が示されて行きます。

28節で、祭司長、律法学者、長老たちから、「何の権威で、このようなことをしているのか。だれが、そうする権威を与えたのか」と言っています。「このようなこと」とは、15節の「宮清め」をしたことを指しています。主イエスが、旧約聖書を用いて「祈りの家」とすべきなのに「強盗の巣」にしてしまったと言われたことです。神殿の中のことですから、祭司長、律法学者、長老たちは、管理者として自分たちが責められ、立場がなくなると思ったのでしょう、18節には「イエスをどのようにして殺そうかと謀った」と書かれていました。

多くの人々が主イエスを支持していたので、彼らは、人々の主イエスに対する支持、好意を切り崩しにかかります。主イエスの言葉尻を捕えて陥れることによって、人々の気持ちを主イエスから引き離そうと画策します。

彼らは、自分たちは祭司や律法学者としての教育を受け、正式にその職に任命されて権威を与えられていました。ところが、主イエスには誰もそんなことをする権威を与えていない、イエスはガリラヤの田舎町の大工の息子で何の権威を有していない、と主張したのです。

これに対して、主イエスは29節で、「では、一つ尋ねるから、それに答えなさい。そうしたら、何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも、人からのものだったか。答えなさい」と、逆に一つの問いかけをします。

31、32節に、「『天からのものだ』と言えば、『では、なぜヨハネを信じなかったのか』と言うだろう」。しかし、「人からのものだ」と言えば・・・。」と書かれています。そして続けて、「彼らは群衆が怖かった。皆が、ヨハネは本当に預言者だと思っていたからである」と書かれています。

群衆は、ヨハネが本当に預言者、つまり神から使わされた人だと思っていたのです。そのような中で、祭司長、律法学者、長老たちが、「ヨハネの洗礼は人からのものだ」と言うと、群衆の思いを真っ向から否定することになって、群衆の支持を失って、民意が彼らから離れてしまうと思ったのです。

彼らは、人々の心を主イエスから引き離そうとして質問したのですが、主イエスのこの逆転質問によって自分たちが民衆の支持を失う危機に陥ったのです。

そして33節で、「そこで、彼らは、「分からない」と答えた」と言うのです。彼らは主イエスの問いから逃げたのです。すると主イエスも、「それなら、何の権威によってこのようなことをするのか、わたしも言うまい」とおっしゃって、彼らの問いに答えることを拒んだのです。

彼らが民の宗教的指導者であれば、はっきりと人々の前で、自分たちの信じることを教えていくべきです。「分からない」と逃げているのは、人々の人気や信頼を失うことを恐れているからなのですから、彼らが神を恐れるのではなく、人を恐れ、人の評判を気にして生きていることが露わにされたのです。

3.エレミヤ書から学ぶこと

本日共に朗読された旧約聖書の箇所は、エレミヤ書23章25節以下です。そこには、預言者や祭司が、偽りを預言していたことが書かれています。彼らは、勝手に自分の言葉を神の言葉として語ることによって、「主のマッサ(重荷)だ」と言って主の言葉を曲げていたからです。

彼らは神の権威に聞き従って自分が変えられるのではなくて、自分の権威のために神の言葉を変えてしまっていたのです。ここでは、預言者や祭司に対して、「主のマッサ(重荷)だ」と言うことをやめ、35節と37節で「主は何とお答えになりましたか。主は何とお語りになりましたか」とだけ言うがよい、と語られています。神の語られることをしっかり聞き、耳を傾けよということなのです。新共同訳聖書では、託宣と訳されていますが、同じマッサ(重荷)と言う言葉が33-38節で8回も出てくるのです。

主イエスの問いは、あなたは神の権威に従って自分の人生の主導権を神に明け渡す用意があるのか、それとも自分の権威に固執して人生の主導権をあくまでも自分が握っていようとするのか、と言うものです。わたしたちは、自分が分かって受け入れることが出来る範囲内で、神の言葉を信じようとしてしまいます。自分の権威が脅かされ、自分が変わらなければならないことに対しては、心を閉ざして「分からない」と言って逃げ出すのです。自分の権威を必死になって守っているのがわたしたちです。

その点において、祭司長、律法学者、長老たちと変わらないのです。

「分からない」と言ってその問いから逃げるのでなく、主よ、私を、あなたの恵みの権威に従う者として下さい、と祈り求めていくことによって、主イエスによる救いが私たちに与えられます。

そこでは、神を恐れることによって人を恐れることから解放され、神に対しても人に対しても誠実に生きる新しい歩みが与えられていくのです。

主イエスにおいて、神が語り示しておられることを聞き、そのみ言葉によって自分が変えられていくことによって、神の独り子である主イエスが、私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んで下さったことが知らされます。

主イエスの十字架の死によって私たちの罪が赦されたこと、父なる神が主イエスを復活させて、死に打ち勝つ新しい命をわたしたちにも与えて下さることが示されます。それは、何らかの説明によって私たちが理解し、納得することができるものではありません。

自分が人生の主人であり続けている間は分からないのです。

主イエスが、神を信じなさいと言われて信じたわたしたちの人生に、神は権威をもって介入して来られます。お前たちの主人はもはやお前たちではない、「主人はわたしだ」と神が宣言されてわたしたちを支配して下さるのです。

神のご支配に服従し、わたしたちの人生の主導権を主イエスに明け渡すことによってこそ、この救いの恵みがわたしたちにもたらされ、与えられるのです。

主イエスによる救いが分かるとはそういうことなのです。

コメント